Un caso de gusano barrenador detectado en Nuevo León, por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) el pasado 22 de septiembre, ha generado preocupación entre los ganaderos nacionales, que desde mayo enfrentan el cierre a las importaciones de bovinos por parte de Estados Unidos, pero ¿cuál ha sido el impacto de esta restricción para la ganadería mexicana?

En primer lugar, esta suspensión ha trastocado la cadena logística binacional: rutas habituales quedaron paralizadas, los corrales de engorda enfrentan saturación y los productores se han visto obligados a colocar su ganado en el mercado interno a precios hasta 30% menores.

El 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum había mencionado en su conferencia matutina que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA) planteó reabrir la frontera al ganado mexicano en noviembre, pero que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México (SADER) trabajaba para reducir ese plazo; sin embargo, ante el último caso reportado en Nuevo León, los ganaderos mexicanos temen que la apertura llegue hasta 2026.

Impacto económico del gusano barrenador en México

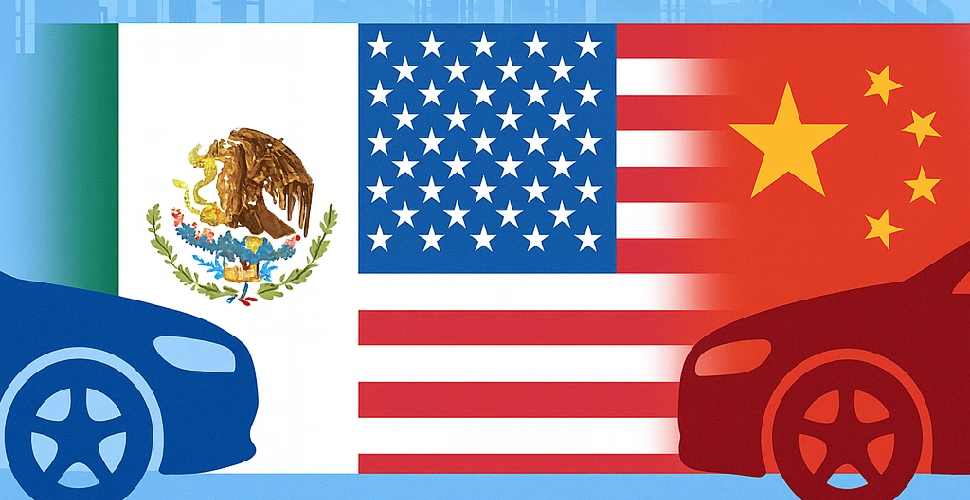

De acuerdo con datos del Banco de México, entre enero y julio de este año, las exportaciones agroalimentarias del país se redujeron un 4.4% con relación a 2024. Aunque esta caída se debe a múltiples factores, uno de ellos estaría relacionado con la suspensión a la compra de ganado vacuno, bisontes y caballos vivos por parte de EU, que según el diario El País, ha implicado una pérdida aproximada de 644,000 cabezas y unos 800 millones de dólares en exportaciones.

A estas cifras se suman otros efectos: los ganaderos deben vender a los bovinos dentro del país a precios menores, lo que genera pérdidas adicionales de entre 250 y 300 millones de dólares, señaló Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en entrevista con Milenio Televisión.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) estima que la caída en el volumen de exportaciones podría alcanzar hasta un 60% en 2025, lo que representa un fuerte golpe para la competitividad pecuaria del país. Además, la parálisis no solo afecta a los productores, también a transportistas, corrales de engorda, aduanas y operadores logísticos que enfrentan saturación y costos adicionales en protocolos sanitarios.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) destaca que desde la llegada del gusano barrenador a Chiapas, en 2024, los ganaderos han “invertido en capacidades e infraestructura para detectar, aislar, tratar y curar cualquier animal infectado” y también han implementado medidas adicionales -como revisiones intensivas en puntos de control- que dificultan el flujo del ganado.

Sin embargo, a través de un comunicado, señalaron que “sobrerregular la movilización no elimina la plaga y mina la producción nacional sin garantizar su contención” y “la única herramienta efectiva para romper el ciclo de esta plaga es la liberación intensiva de moscas estériles”.

Gusano barrenador, el regreso de un viejo enemigo

La “herramienta” a la que se refieren los productores se llama Técnica de los Insectos Estériles (TIE) y gracias a ella, México fue declarado oficialmente libre de gusano barrenador del ganado en 1991. Este procedimiento, desarrollado en EU durante los años 50, permite acabar con las plagas sin dañar a los insectos polinizadores -a diferencia de los pesticidas- y se basa en los siguientes pasos:

- Cría masiva. En una planta especializada, se crían grandes cantidades de insectos de la especie plaga, en este caso, el gusano barrenador del ganado. Se separa a los machos de las hembras.

- Esterilización por radiación. Una vez separados, los machos son expuestos a una dosis controlada de radiación (generalmente radiación gamma), que los esteriliza; es decir, los hace incapaces de reproducirse, pero no afecta su capacidad para competir con los insectos silvestres por el apareamiento.

- Liberación masiva. Los machos estériles son liberados en grandes cantidades en la zona infestada. Esta liberación se realiza generalmente desde aviones para cubrir grandes áreas de manera eficiente. La cantidad de machos estériles liberados es tan alta que superan por mucho a la población de machos silvestres.

- Apareamiento fallido. Cuando un macho estéril se aparea con una hembra silvestre, esta no puede fecundar los huevos. Debido a que las hembras del gusano barrenador solo se aparean una vez en su vida, su descendencia es nula.

- Disminución de la población. Con cada generación, la población de insectos plaga disminuye progresivamente, ya que las hembras silvestres no logran producir huevos fértiles. El proceso se repite hasta que la plaga es erradicada de la zona.

Pablo Liedo, uno de los científicos pioneros en este proyecto, mencionó en una entrevista con TecScience: “México es un país que ha destacado en la aplicación de la técnica del insecto estéril a nivel mundial, el caso del gusano barrenador fue icónico y, junto con Estados Unidos, fuimos los dos países que implementaron esa técnica a un nivel sin precedente, convirtiéndose en el caso más exitoso de la historia del control de plagas”.

La descripción de Liedo, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, no es exagerada. Aplicar con éxito las cinco fases de la TIE en México implicó el trabajo conjunto de decenas de científicos en ambos lados de la frontera y tras erradicar esta plaga en el país, la ganadería nacional tuvo una gran oportunidad: entrar al mercado estadounidense.

Pero la historia de este logro, que se volvió un parteaguas a nivel mundial, comenzó en los años 60 cuando Estados Unidos erradicó al gusano barrenador con la técnica de los insectos estériles; sin embargo, su cercanía con México hacía latente la amenaza de esta plaga, capaz de acabar en poco tiempo con miles de cabezas de ganado, generando pérdidas millonarias.

Ante este panorama, México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en 1972, que establecía un programa binacional con el objetivo de acabar con el gusano barrenador también en suelo mexicano. Dicho proyecto se extendió por varias décadas y combatió a la mosca mexicana de la fruta (Anastrepha ludens), a la del mediterráneo (Ceratitis capitata), así como a la Cochliomyia hominivora (cuyas larvas son conocidas como gusano barrenador):

- 1976. Se inauguró una planta de producción de moscas estériles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La operación de esta planta fue fundamental para la campaña.

- 1981. Inició formalmente el programa de erradicación en México, con la liberación masiva de moscas estériles en el norte del país, empujando la plaga hacia el sur.

- 1991. Después de aproximadamente 15 años de esfuerzos intensivos, que incluyeron la producción de miles de millones de moscas estériles, México fue declarado oficialmente libre del gusano barrenador del ganado.

¿Cómo vuelve a México el gusano barrenador?

Para responder esta pregunta, vale la pena hacer una breve cronología con fechas clave relacionadas con el regreso del gusano barrenador (GBG) a México y las medidas tomadas por parte de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA):

Marzo de 2024. Se activa una alerta sanitaria en Nicaragua por la presencia de GBG, lo que genera una preocupación inmediata en los países vecinos y en México.

Octubre de 2024. Guatemala reporta sus primeros casos, acercando la plaga a la frontera mexicana.

23 de noviembre de 2024. México notifica a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) el primer caso confirmado de gusano barrenador en el estado de Chiapas. En respuesta, el USDA anuncia restricciones a las importaciones de ganado mexicano.

30 de noviembre de 2024. El Senasica, en coordinación con la CNOG, inicia la dispersión de moscas estériles en la zona afectada de Chiapas como parte de la estrategia de contención.

Mayo de 2025. El USDA amenaza con un cierre total de las exportaciones si México no demuestra un control efectivo de la plaga.

7 de julio de 2025. EU anuncia la reapertura de su frontera para el ganado mexicano, pero de manera gradual y parcial. El primer puerto en habilitarse es el de Agua Prieta, Sonora, que representa un porcentaje significativo de las exportaciones.

14 de julio de 2025. Se reanuda el comercio en el puerto de Puerto Palomas, Chihuahua.

21 de julio de 2025. Se suma a la reapertura el puerto de San Jerónimo, Chihuahua.

9 de julio de 2025 (y días posteriores). EU vuelve a cerrar la frontera al ganado mexicano tras la confirmación de nuevos casos de gusano barrenador, esta vez en el estado de Veracruz.

15 de agosto de 2025. México y Estados Unidos firman un nuevo plan de acción para coordinar esfuerzos contra la plaga y buscar una reapertura más sostenible.

22 de septiembre de 2025. Se confirma la detección de un nuevo caso en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. La proximidad a la frontera con Texas genera una nueva alarma en el sector ganadero de ambos países y un nuevo obstáculo para la normalización del comercio.

El brote en Nuevo León confirma que el gusano barrenador es hoy el mayor desafío sanitario de la ganadería mexicana y que sus repercusiones van mucho más allá del campo: afectan la competitividad del país en su mercado de exportación más importante y ponen a prueba la resiliencia de toda la cadena logística binacional.

Mientras la reapertura plena de la frontera con Estados Unidos se aleja hacia 2026, la única salida sostenible será acelerar la regionalización sanitaria, la digitalización de la trazabilidad y el control biológico con moscas estériles. De ello dependerá no solo contener la plaga, sino también salvaguardar la confianza en la carne mexicana.