El auge de la inteligencia artificial ha abierto una nueva era de desarrollo tecnológico, pero también ha impuesto una carga energética sin precedentes.

Los grandes modelos de lenguaje, visión e inteligencia generativa requieren una potencia de cómputo cada vez más grande. Aun cuando la eficiencia de los sistemas ha mejorado significativamente —según Google, el consumo de energía por consulta en modelos Gemini se redujo 33 veces en un año—, el uso global de estas herramientas crece todavía más rápido.

El desafío es evidente: ¿cómo alimentar una infraestructura de inteligencia artificial que podría requerir más energía que algunos países enteros? La respuesta, al menos para Google Research, podría encontrarse más allá de la atmósfera terrestre.

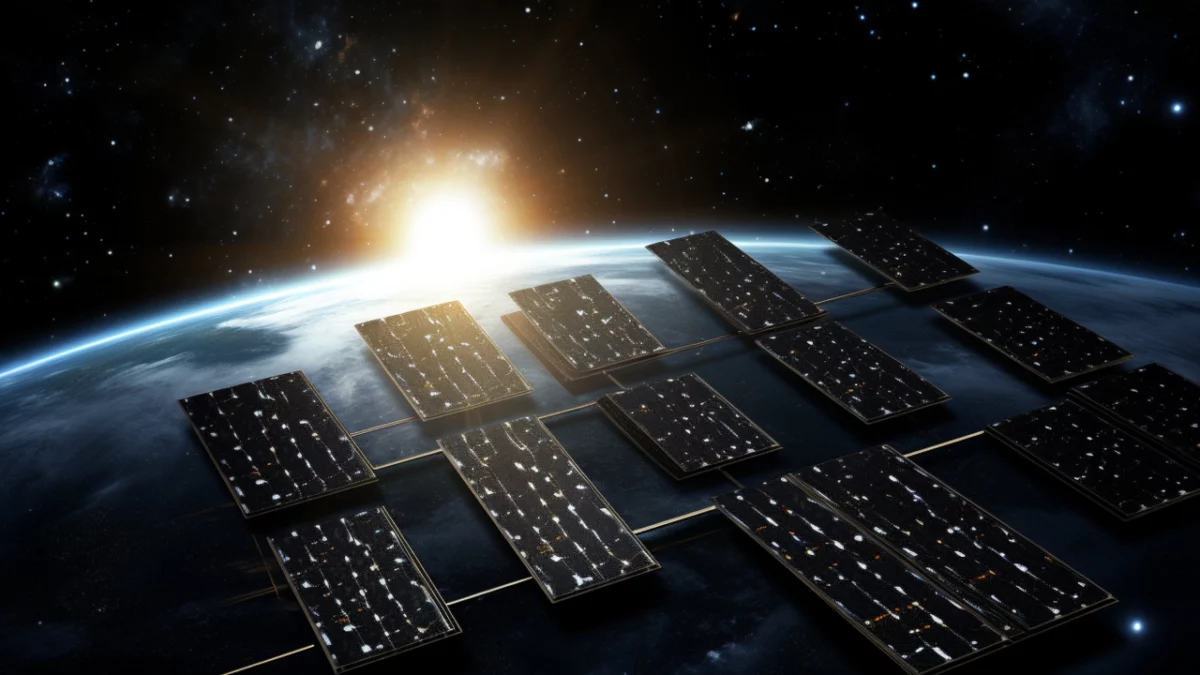

Así nació Project SunCatcher, un “moonshot” que imagina un futuro en el que los centros de datos de IA orbitan alrededor de la Tierra, alimentados directamente por la energía del Sol.

Por qué pensar en centros de datos fuera de la Tierra

La idea detrás de SunCatcher parte de un principio físico inapelable: el Sol genera 100 billones de veces más energía de la que consume toda la humanidad.

En el espacio, los paneles solares pueden recibir hasta ocho veces más radiación que en la superficie terrestre, y lo hacen de manera constante, sin las interrupciones del clima o el ciclo día-noche.

El concepto de aprovechar esa energía en órbita no es nuevo; se remonta a la ciencia ficción de Isaac Asimov y a investigaciones de la NASA sobre energía solar espacial.

Pero el gran obstáculo siempre fue cómo devolver esa energía a la Tierra. Google propone un cambio de enfoque: en lugar de enviar la energía hacia abajo, llevar el cómputo hacia arriba.

Esto abre una nueva frontera para la sostenibilidad digital. Un sistema de cómputo basado en el espacio eliminaría el uso de agua y suelo que requieren los data centers tradicionales, y podría escalar sin saturar las redes eléctricas terrestres.

Cómo funcionaría SunCatcher

El proyecto plantea una red de satélites equipados con paneles solares, sistemas ópticos de comunicación y chips TPU (Tensor Processing Units) —los aceleradores de IA diseñados por Google—.

Estos satélites formarían constelaciones compactas, capaces de comunicarse entre sí mediante enlaces ópticos de alta velocidad (free-space optics), alcanzando velocidades de transmisión de hasta 10 terabits por segundo.

Para lograrlo, volarían en formación a distancias de apenas cientos de metros, coordinados por modelos de machine learning que ajustan sus trayectorias y evitan colisiones.

Cada módulo sería autónomo y modular, lo que permitiría escalar el sistema como si se tratara de servidores en la nube, pero distribuidos en órbita baja (LEO).

El equipo de Google ha probado la resistencia de sus chips TPU Trillium a la radiación espacial, confirmando que pueden operar por al menos cinco años sin fallas críticas, un paso clave hacia la viabilidad del proyecto.

En palabras simples, SunCatcher combina energía solar continua, cómputo especializado y comunicación óptica para construir una nube que literalmente orbita el planeta.

Los grandes retos tecnológicos

Llevar la computación al espacio no está exento de obstáculos. Uno de los más complejos es la gestión térmica: los chips de IA generan calor extremo, y en el vacío no hay aire para disiparlo.

Google plantea usar radiadores y sistemas pasivos de conducción de calor, un desafío comparable al que enfrentan los satélites de observación o los vehículos espaciales tripulados.

Otro punto crítico es la mantenimiento orbital. En la Tierra, un chip defectuoso puede reemplazarse fácilmente; en órbita, cada componente debe resistir años sin intervención humana. La solución pasa por la redundancia y por estrategias de tolerancia a fallos gestionadas por software.

También se estudia la transmisión de datos a la Tierra mediante enlaces ópticos. La NASA ya demostró velocidades de 200 Gbps con su misión TBIRD, y se prevé que en el futuro esta tecnología permita sincronizar los clústeres orbitales con la infraestructura terrestre en tiempo real.

El factor económico: una ecuación que empieza a cerrar

Históricamente, el mayor obstáculo para los proyectos espaciales ha sido el costo de lanzamiento. Sin embargo, los avances en reutilización de cohetes están cambiando el panorama.

De acuerdo con el análisis de Google, si el costo de lanzamiento a órbita baja cae a alrededor de 200 dólares por kilogramo para 2035 —una meta que SpaceX y otras compañías consideran alcanzable—, el costo por kilovatio de potencia en el espacio sería comparable al de los centros de datos terrestres.

En otras palabras, el límite económico que antes hacía imposible un data center orbital está empezando a desaparecer. La combinación de mayor eficiencia solar, menores costos de lanzamiento y tecnologías ópticas más baratas podría hacer que operar una nube en órbita sea tan viable como hacerlo en la Tierra.

Implicaciones para la logística digital y energética

SunCatcher no solo redefine la infraestructura tecnológica: también reconfigura la logística de la energía y los datos.

Mover el cómputo fuera del planeta implica que los recursos terrestres —energía, agua, espacio físico— podrían destinarse a otros fines.

Además, una red de cómputo distribuida en órbita podría ofrecer redundancia global y resiliencia ante desastres naturales o ciberataques, un valor estratégico para economías cada vez más dependientes de la nube.

En el ámbito de la sostenibilidad, la iniciativa encaja con los esfuerzos de Google por reducir su huella de carbono y diversificar sus fuentes de energía: acuerdos con proveedores de energía nuclear avanzada, fusión y geotermia ya forman parte de su portafolio experimental.

Para la logística tecnológica, el mensaje es claro: la frontera de la eficiencia no se limitará a los centros de datos o al transporte físico, sino al modo en que circula la información misma.

Project SunCatcher es, hoy por hoy, un experimento en etapa de investigación. Pero representa una visión estratégica sobre el futuro del cómputo y la energía: una infraestructura que no dependa de los límites físicos de la Tierra.

Como los grandes saltos tecnológicos del pasado —la electrificación, el internet, la computación en la nube—, esta propuesta parte de una pregunta simple con implicaciones profundas: ¿y si el próximo paso para escalar la inteligencia artificial no fuera construir más centros de datos, sino lanzarlos al espacio?

Si el futuro de la computación es sustentable, podría también ser orbital.